| ハンとは平時の最高裁判官、戦時の全軍総司令官であり、 絶対権力者ではなく、世襲されるものでもありませんでした。 ハンの権利は戦争で得た戦利品の一割がハーンの取り分。 巻き狩りを主催し、最初に好きなだけ射止めてよいなど。 義務は部族抗争のとりなしなど。 権利よりは義務の方が多く、若いもんが働け使いっ走りという 感じで、あまり地位が高いものではありませんでした。 (学級委員長は一目置かれるが、要するに雑用係ってのと同じ ようなもんかな。) |

|||

| ハンとは平時の最高裁判官、戦時の全軍総司令官であり、 絶対権力者ではなく、世襲されるものでもありませんでした。 ハンの権利は戦争で得た戦利品の一割がハーンの取り分。 巻き狩りを主催し、最初に好きなだけ射止めてよいなど。 義務は部族抗争のとりなしなど。 権利よりは義務の方が多く、若いもんが働け使いっ走りという 感じで、あまり地位が高いものではありませんでした。 (学級委員長は一目置かれるが、要するに雑用係ってのと同じ ようなもんかな。) |

|||

この考え方をひっくり返すので、 この考え方をひっくり返すので、降将を貶める考え方もありません。 モンゴルは負けて捕らえられても 王や将軍には礼を尽くしたし、 降伏した将軍たちは、降ったときと同じか、 それより高い地位について、そのまま モンゴル軍として戦闘に参加しました。 なんかちょっと失敗するとすぐ首が飛ぶような扱いの 南宋軍将兵にとっては、夢のような話だったかもしれません。 |

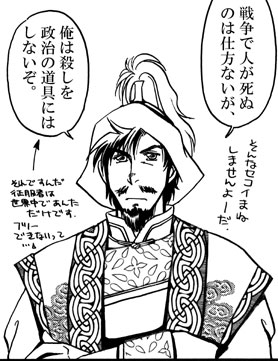

勝ち目のない戦はやらない、 負けそうならすぐ逃げる、この心構えで 戦争やってりゃ、そりゃ強いです。  モンゴルの戦闘は勝つことが目的であり、 負け戦の武勇に武勲など認めません。 勝たなきゃ、何やったって意味ないのです。 だからモンゴル(遊牧民)は、勝てなければ 降伏するのが当たり前で、降伏すること自体は恥としません。(無駄死にの方が恥) 負ければ降伏するのが当然で、降ったあと、 自分が殺されるかどうかは、勝った側の 大将が決めることでした。 |

|

|

|

「何が悲しくて、土地引っかいてる農民の面倒俺らが見なきゃなんねーの。 統治はそっちでやれ、経費はそっちで持て、上がりだけよこせ。」 遊牧民の戦争の目的は略奪であって、土地の接収ではありません。 国を表す『ウルス』という言葉も、人の集団のことで、国境線を持つ地面ではありませんでした。 土地を支配するにしても、元々そこに住んでいた地元の有力者を代官にして、税金を取り立てさせる間接統治になります。 国防に問題なく、規定の税金さえ納めていれば、その中の政治に関しては、モンゴルは口を出しませんでした。(この税金も、元々の王朝が取ってた分より軽いのが普通だったようです。場所にもよるので、一口ではいえませんが。) |

|

| 「彼らは来たり、破壊し、焼き、殺し、奪い、去った。」 ジュワイニー 世界征服者の歴史 |

|

| モンゴルは、とにかく殺して殺して殺しまくったと思われていますが、現実の姿はその看板とはだいぶ違っていることが、最近の研究で分かってきました。 モンゴル帝国の後期、世界経済は空前の活況に包まれます。本当にモンゴルが西域の人たちを殺しつくしたのであれば、こんな状況が出て来ることがあったでしょうか。 大征西以前、モンゴル軍は北中国の金国に攻め込みましたが、そこでは目立った虐殺の記録はありません。 記録マニアの中国人が、侵略者の蛮行を書かなかったわけがありません。中国では戦争による虐殺は当たり前で、モンゴルは当たり前以上のことはしなかったので、わざわざ書いていないのです。 それに比べるとイスラム圏では、戦争は交渉の一部で、捕虜は身代金と交換するために大切に扱うものという常識だったので、無条件降伏以外の取引を認めず、抵抗した敵はその後降伏しても助命を許さないというモンゴルのやり方に仰天し、損害は100倍にまで書かれてしまったのです。(殺そうにも、そんなにそこに人住んでないよって数が書かれてます)  本来、モンゴルの戦いは無血開城がモットーで、殺戮しないで服従させることが一番とされていました。 戦わずに降伏すれば、モンゴル軍は何もしないで立ち去りました。 しかし抵抗したり、一度従ってから裏切ったりすると、大殺戮の報復が待ち構えていました。 それは他の都市に対する警告でもあり、モンゴル側の損害を最小限にするための戦略でした。 ちなみにこの時代の世界三大都市は、南宋の杭州、アッバース朝バクダット、マルムーク朝アレキサンドリアで、前記2つはモンゴル軍によって攻め落とされています。どちらも無血開城でした。 また、モンゴルでは支配地域に恐怖政治が敷かれることもありませんでした。 ヤサ(法)は厳格ですが、実際に死刑が適用される例はきわめて珍しかったといいます。 征服民はすぐ釈放されたし、宗教や習俗は自由。 政治的、人種的独裁というものもありませんでした。 |

|